|

|

樓主 |

發表於 2013-1-7 16:04:06

|

顯示全部樓層

誕生於1985年的第1代M5,其實就是當時原廠底盤代號E28之5 Series房車的高性能版本,擁有驚人的286匹馬力;而如今、經過5代車型演化後,2011年發表、原廠底盤代號F10的第5代M5,雖然同樣採低調的4門房車設定,但馬力早已上漲至令人吒舌的560匹境界,重新改寫了高性能房車的定義。

第1代M5 (原廠底盤代號E28)

生產年份:1985~1988年

儘管早在1979年、Motorsport GmbH便曾經以原廠底盤代號E12的5 Series為基礎、推出過一款搭載3.5升引擎的M535i,但由於M535i的引擎非出自Motorsport GmbH之手,所以一般公認第1代M5,其實是1985年於慕尼黑工廠手工打造、以原廠底盤代號E28之5 Series房車改裝調校而來的M5。

雖然早在1979年、Motorsport GmbH便曾經以原廠底盤代號E12的5 Series為基礎、推出過一款搭載3.5升引擎的M535i (圖上),但由於M535i的引擎並非出自Motorsport GmbH,所以一般公認1985年於慕尼黑工廠手工打造、以原廠底盤代號E28之5 Series房車改裝調校而來的M5,才是第1代M5M。

僅生產2,191輛的第1代M5,外觀與當年標準版5 Series其實相差無幾,除了於前/後保險桿下緣加裝造型低伸的下擾流,增加高速穩定性外,還於車尾行李廂蓋上緣加裝了一支尾翼,並於車頭水箱護罩與行李廂蓋後方鑲有「M5」銘牌,低調地展現著M GmbH部門前身:Motorsport GmbH的實力。

第1代M5的外觀與當年之5 Series相差無幾,僅有於前/後保險桿下緣加裝造型低伸的下擾流、增加高速穩定性,並在車尾行李廂蓋上緣加裝尾翼,再於車頭水箱護罩與行李廂蓋後方鑲有「M5」三色銘牌而已。

第1代M5的內裝與一般E28 5 Series差不多,僅換上兩張電動跑車座椅、3輻式跑車方向盤與真皮排檔桿頭,並採用觸感更好的皮革來包覆座艙。

性能表現方面,與第1代M6/M635CSi一樣,推出時間較晚的第1代M5,也有歐規與美規車型,歐規M5配置的是向M1超級跑車借來、原廠引擎代號M88的3.5升直列6缸自然進氣引擎 (實際排氣量3,453c.c.),最大馬力由277匹調升至可在引擎轉速6,500rpm時輸出286匹,最大扭力則可在引擎轉速4,500rpm時爆發34.4公斤米,搭配5速手排變速箱與前置引擎、後輪驅動底盤後,由靜止加速到時速60英里 (約時速96公里) 可在6.2秒完成,極速則可達246公里。

第1代歐規M5配置的是向M1超跑借來、原廠引擎代號M88的3.5升直列6缸自然進氣引擎,最大馬力286匹,搭配5速手排變速箱後,由靜止加速到時速60英里 (約時速96公里) 可在6.2秒完成,定義了高性能4門房車的基準。

至於美規M5,Motorsport GmbH則是替它們換上引擎代號S83B35的3.5升直列6缸自然進氣引擎 (實際排氣量3,453c.c.),能在引擎轉速6,500rpm時輸出256匹馬力,最大扭力33.6公斤米則能在引擎轉速4,500rpm湧現,由靜止加速到時速100公里需6.5秒,極速則為238公里。

第2代M5 (原廠底盤代號E34)

生產年份:1989~1995年

隨著第1代M5的功成身退,1989年、BMW與Motorsport GmbH也以當時原廠底盤代號E34的5 Series為基礎,推出前置引擎、後輪驅動設定的第2代M5,且於1992年推出M5家族首款旅行車:M5 Touring。

1989年、BMW與Motorsport GmbH以當時原廠底盤代號E35的5 Series為基礎,推出了第2代M5,且於1992年推出M5家族首款旅行車:M5 Touring (圖右)。

承襲歷代M家族車款的低調作風,手工組裝的第2代M5與同期M5 Touring的外觀,也與當年標準版5 Series和5 Series Touring幾乎完全相同,只有同樣於前/後保險桿下緣加裝更加低伸的下擾流,並於車尾行李廂蓋上緣加裝尾翼、換上17吋鋁圈 (輪胎尺碼為前、後:255/40R17),且於車頭水箱護罩與行李廂蓋後方鑲有「M5」銘牌而已;而在內裝方面,第2代M5則是換上了黑色紅指針儀錶鈑、兩張包覆性與支撐性都更為出色的電動調整跑車座椅、3輻式M款跑車方向盤,且中控台、門內飾板與所有座椅椅面都採用了觸感更好的皮革。

第2代M5的外觀與當年標準版5 Series相同,僅於前/後保險桿下緣加裝更低伸的下擾流,並於車尾行李廂蓋上緣加裝尾翼、換上17吋鋁圈而已,內裝則是換上兩張包覆性與支撐性都更為出色的電動調整跑車座椅、3輻式M款跑車方向盤。

動力表現方面,原廠底盤代號E34的M5與M5 Touring,雖沒有歐規與美規車型的不同,但由於曾在1992年進行過一次性能提升的小改款工程,所以有前期與後期兩種差異。前期型第2代M5,搭載的引擎代號S38B36的3.5升直列6缸自然進氣引擎 (實際排氣量3,535c.c.),可在引擎轉速6,900rpm輸出315匹最大馬力、引擎轉速4,750rpm提供36.7公斤米最大扭力,搭配5速手排變速箱,可在6.3秒由靜止加速到時速100公里,極速則被電子限速器封印在250公里。

後期型第2代M5搭載排氣量3.8升的直列6缸自然進氣引擎,可輸出340匹馬力和40.8公斤米扭力,並於1992年將手排變速箱由5速升級為6速,可在5.9秒由靜止加速到時速100公里。

至於1991年以後的後期型第2代M5,則是搭載引擎代號S38B38、由S38B36擴缸至3.8升的直列6缸自然進氣引擎 (實際排氣量3,795c.c.),可在引擎轉速6,900rpm輸出340匹最大馬力、引擎轉速4,750rpm提供40.8公斤米最大扭力,且75%的扭力可在引擎轉速1,800rpm時湧現,1992年還升級搭配6速手排變速箱,可在5.9秒由靜止加速到時速100公里,極速則被電子限速器限制在280公里,表現一點也不遜於現在的高性能房車。

而在1995年停產前,1993年已改名M GmbH部門的Motorsport GmbH,一共生產了12,254輛第2代M5,且其中有891輛為當時地表上最快速的旅行車:M5 Touring。

第3代M5 (原廠底盤代號E39)

生產年份:1998~2003年

由於前兩世代的M5在市場上大有斬獲,所以Mercedes-Benz很快地也特別打造了E55 AMG前來指名挑戰,於是當原廠底盤代號E39的5 Series房車推出3年之後,1998年3月的瑞士日內瓦車展上,已於1993年正式更名為M GmbH,便正式發表了這款擁有400匹最大馬力,維持採前置引擎、後輪驅動設定的第3代M5。

當原廠底盤代號E39的5 Series房車推出3年後,1998年3月的瑞士日內瓦車展上,M GmbH便正式發表了這款擁有400匹最大馬力的第3代M5。

與前兩代M5的低調作風稍有不同,第3代M5在外觀方面,不但換上了專屬的下方開口加大型前保險桿與下擾流、流線型後視鏡與18吋鋁合金輪圈 (輪胎尺碼則為前:245/40R18、後:275/35R18),且特別將尾段排氣管設計成誇張的左/右4出式設計,彷彿在向對手宣戰。座艙內,第3代M5則是大幅提昇豪華質感,除了將中控台、車內飾板及座椅椅面全數換成真皮包覆外,還可選配多種木紋飾板,且標配M款3輻式真皮多功能方向盤、M款真皮排檔頭與與擁有「M5」三色徽飾的金屬門檻。

第3代M5的外觀換上了專屬的前保險桿與下擾流、流線型後視鏡、18吋鋁合金輪圈,且特別將尾段排氣管設計成誇張的左/右4出式設計。

第3代M5的座艙除了將中控台、車內飾板及座椅椅面全數換成真皮包覆外,還可選配多種木紋飾板,且標配M款3輻式真皮多功能方向盤、M款真皮排檔頭與擁有「M5」三色徽飾的金屬門檻。

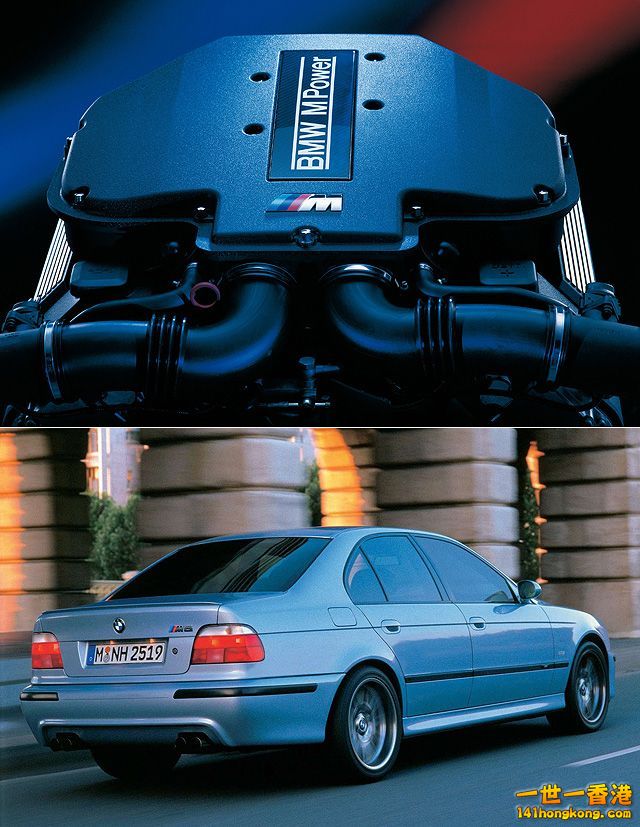

躺在第3代M5引擎室內的,則是一具原廠引擎代號S62的8喉直噴、5.0升V8自然進氣引擎 (實際排氣量4,941c.c.),也是M家族首顆高轉速V8引擎,紅線轉速高達7,000rpm,不但可在引擎轉速6,600rpm輸出400匹的最大馬力,引擎轉速3,800rpm時則可爆發51.0公斤米最大扭力,搭配6速手排變速箱後,還可於短短5.3秒便由靜止加速到時速100公里,極速則被電子限速器控制在250公里,而且一但解除限速,便可直衝301公里,是當時性能最強悍的4門房車。

第3代M5搭載的是原廠引擎代號S62的8喉直噴、5.0升V8自然進氣引擎,也是M家族首顆高轉速V8引擎,可輸出400匹馬力和51.0公斤米扭力,搭配6速手排變速箱後,還可於短短4.6秒由靜止加速到時速100公里。

比較可惜的是,第3代M5雖然截至2003年停產前,一共製造了20,482輛,卻沒有設計旅行車型,直到第4代M5推出後,才有新一代M5 Touring問世。

第4代M5 (原廠底盤代號E60/61)

生產年份:2005~2010年

2004年3月、BMW與M GmbH於瑞士日內瓦車展推出Concept M5概念車後,隔年BMW便發表了原廠底盤代號E60的第4代M5,並在2007年1月以原廠底盤代號E61的5 Series Touring為基礎、追加推出了M5 Touring旅行車型。

2004年3月、BMW與M GmbH於瑞士日內瓦車展推出Concept M5概念車後,隔年BMW便發表了原廠底盤代號E60的第4代M5,並在2007年1月以原廠底盤代號E61的5 Series Touring為基礎、追加推出了M5 Touring旅行車型。

與每一款高性能M家族成員一樣,M5與M5 Touring的外型也延續了E60 5 Series房車及E61 5 Series Touring旅行車的設計,但在細部設計上,卻又透過換裝三格式下氣壩、葉子鈑鰓狀飾板、具流線曲面的車外後視鏡,以及更為突出的側裙造型,強化了動感氣息,且於車尾換裝4出式尾段排氣管、後下擾流翼,加上M款專屬多輻式19吋輪圈 (輪胎尺碼為前:255/40R19、後:285/35R19),並在水箱護罩、車尾行李廂及鰓狀飾板處,崁有「M5」三色標誌,彰顯M Power的光榮歷史。

第4代M5的外觀不僅換上了三格式下氣壩、葉子鈑鰓狀散熱飾板與具流線曲面的車外後視鏡,車尾還裝有霸氣的4出式尾段排氣管與後下擾流翼。

第4代M5與M5 Touring的座艙內,則是維持著與E60 5 Series房車及E61 5 Series Touring旅行車相同的佈局,但換上了M款3輻式真皮多功能方向盤、M款黑色紅指針儀表板、M款HUD抬頭顯示器,可投射出檔位、車速與引擎轉速等行車資訊,並提示最佳換檔時機;此外,M GmbH還替它們準備了M款多功能電動跑車座椅,可設定三段加熱功能,並配備M Drive按鍵,駕駛人只要輕輕按下方向盤上M Drive按鍵,就可以啟動預先設定好的駕駛偏好模式,包含Drivelogic換檔模式、電子避震器設定、抬頭顯示器及座椅包覆等。

第4代M5的座艙則是換上了M款黑色紅指針儀表板、M款3輻式多功能方向盤、M款HUD抬頭顯示器,可投射出檔位、車速與引擎轉速等行車資訊,以及M款多功能電動跑車座椅,可設定三段加熱功能。

引擎蓋下,M GmbH則是替第4代M5與M5 Touring配置了一具引擎最高轉速可達8,250rpm的5.0升V10自然進氣引擎 (實際排氣量4,999c.c.),可在引擎轉速7,750rpm時輸出507匹最大馬力,較第3代M5所搭載之V8引擎的400匹足足提高了25%,且引擎轉速6,100rpm時的可爆發53.02公斤米之最大扭力,搭配7速SMG Drivelogic序列式手排變速箱後,房車版本擁有4.7秒完成由靜止加速至時速100公里的實力、極速則被電子限速器封印在250公里,而M5 Touring旅行車由靜止加速到時速100公里亦只需4.8秒,僅僅比四門車款慢了0.1秒。

引擎蓋下,第4代M5車系配置一具引擎最高轉速可達8,250rpm的5.0升V10自然進氣引擎,可爆發507匹馬力與53.02公斤米扭力,搭配7速SMG Drivelogic序列式手排變速箱後,房車版擁有4.7秒完成由靜止加速至時速100公里的實力,而M5 Touring旅行車由靜止加速到時速100公里亦只需4.8秒。

此外,維持前置引擎、後輪驅動設定的第4代M5與M5 Touring,優異的動態表現、除了可歸功於7速SMG Drivelogic序列式手排變速箱外,還得依靠智慧型輕量化車身結構、高性能煞車系統及可變差速器,且鋁合金電子避震器還擁有連續無段調整軟硬之設定,並可依個人需求選擇舒適、中性及跑車三種模式,展現了敏捷靈活的身手與無限的駕乘樂趣。

此外,第4代M5與M5 Touring還擁有輕量化車身結構、高性能煞車系統及可變差速器,且鋁合金電子避震器還擁有連續無段調整軟硬之設定,並可依個人需求選擇舒適、中性及跑車三種模式。

第5代M5 (原廠底盤代號F10)

生產年份:2011年~

2011年4月中國上海車展以Concept M5概念車身份現身、6月中BMW便正式發表的全新第5代M5,是以原廠底盤代號F10之現行5 Series為基礎加以性能提升而來,所以在5 Series房車的輪廓下,第5代M5的外觀大致沿用了Concept M5概念車的定調:招牌的黑色雙腎形水箱護罩,與附有LED日間行車燈的氙氣頭燈組之下,換上了醒目的三格式進氣壩下擾流,負起導引氣流、提供引擎進氣和散熱的功用,且前保桿下緣還加入前翼設計,使車頭的造型更為霸氣。

2011年4月中國上海車展以Concept M5概念車 (圖上) 身份現身、6月中BMW便正式發表的第5代M5,是以原廠底盤代號F10之現行5 Series為基礎加以性能提升而來,外觀換上了醒目的三格式進氣壩下擾流,負起導引氣流、提供引擎進氣和散熱的功用,且前保桿下緣還加入前翼設計。

車側部分,第5代M5則是於前葉子鈑挖有散熱鰓孔,中央並嵌入轉向指示燈與「M5」三色徽飾,彰顯M家族的不凡氣勢,兩側後視鏡上緣採用與車身同色烤漆,下緣則施以黑色處理,且換上標配的19吋M款輕量化鋁圈 (輪胎尺碼為前:265/40R19、後:295/35R19),並可升級20吋5輻雙肋設計的M款輕量化鋁圈,氣勢十足。左/右4出式尾段排氣管與刻意不誇大的行李廂小鴨尾翼,則是新世代M5的聚焦點,後保險桿下緣中央還備有底盤分流器,宣示其桀驁不馴的澎湃性能

新世代M5不但前葉子鈑挖有散熱鰓孔,中央並嵌入轉向指示燈與「M5」三色徽飾,彰顯M家族的不凡氣勢,且換上19吋M款輕量化鋁圈,以及左/右4出式尾段排氣管與刻意不誇大的行李廂小鴨尾翼。

寬敞的車室空間內,新世代M5除了改披覆觸感更精緻的Merino真皮外,前座還換上了兩張M款跑車化運動座椅上,頭枕並壓有「M」徽飾,車內飾板則為刷紋處理的鋁合金材質,並搭配有M款3輻式多功能方向盤、M款彩色HUD抬頭顯示器資訊等配備,且4區恆溫空調、雙前座電調座椅附記憶功能、Professional CD音響等配備俱全。

新世代M5的前座換上了兩張M款跑車化運動座椅,頭枕並壓有「M」徽飾,車內飾板則為刷紋處理的鋁合金材質,並搭配有M款3輻式多功能方向盤、M款彩色HUD抬頭顯示器資訊等配備。

而且在M款多功能方向盤上,第5代M5還設計了2組M Drive快速鍵,駕駛人可利用iDrive系統事先設定引擎輸出曲線、Servotronic轉向系統、Drivelogic換檔邏輯,以及動態阻尼控制系統模式等參數,並在按下M Drive快速鍵後,完成預選之參數。

第5代M5的M款真皮多功能方向盤上,設計了2組M Drive快速鍵 (圖左),駕駛人可利用iDrive系統事先設定引擎輸出曲線、Servotronic轉向系統、Drivelogic換檔邏輯,以及動態阻尼控制系統模式等參數,並在按下快速鍵後完成預選之參數。

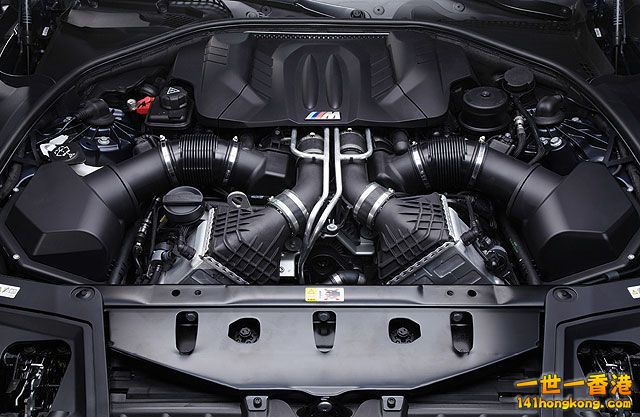

車身前方的引擎室內,乃是M5車系史上第一具渦輪增壓引擎,這具效能更佳的4.4升M TwinPower Turbo雙渦輪增壓V8引擎 (實際排氣量4,395c.c.),可謂集BMW動力科技之大成,不但將Efficient Dynamics高效動力科技和賽事所累積的經驗融入其中,並結合了HPI高壓缸內直噴、Valvetronic進氣端可變汽門揚程技術、Double-VANOS進排氣可變汽門正時技術與雙渦流雙渦輪增壓等先進技術。除了可在引擎轉速6,000至7,000rpm間、輸出560匹最大馬力,高達69.3公斤米的扭力還可在引擎轉速1,500至5,750rpm區間內形成扭力高原,遠勝前代M5的507匹馬力與53公斤米扭力,且燃油耗損卻能減低超過30%、二氧化碳排放量則為232g/km。

新世代M5的引擎室內乃是M5車系第一具渦輪增壓引擎,這具排氣量4.4升的M TwinPower Turbo雙渦輪增壓V8引擎除了可輸出560匹馬力與69.3公斤米扭力外,且燃油耗損較前代車系減低超過30%、二氧化碳排放量則為232g/km。

而且在搭配7速M DCT雙離合器自手排變速箱下,新世代M5還能夠在4.4秒完成由靜止加速到時速100公里、從靜止加速到時速200公里也僅需13秒便能完成;在電子系統限制下,極速為250公里,若加選Driver's Package性能套件,則可解除封印,讓新世代M5擁有極速高達305公里的出色表現。

搭配7速M DCT雙離合器自手排變速箱後,新世代M5不僅能在4.4秒完成由靜止加速到時速100公里、從靜止加速到時速200公里也只需13秒便能完成,且若加選Driver's Package性能套件,還擁有極速高達305公里的出色表現。

在優異的動力和傳動系統組合外,M GmbH部門同時也為新一代M5準備了多項利器,包括Active M Differential主動式M款差速器,可利用採多片式離合器結構的電子式限滑差速器,結合動態穩定控制系統 (Dynamic Stability Control、簡稱DSC)、油門深度、車輪轉速和偏航角等數據,以0至100%的比例,主動鎖定控制左/右後輪的扭力輸出,使車輛在彎道或抓地力差異下,仍可維持優異的循跡表現,而且重新調校懸吊系統,再將Dynamic Damper Control動態阻尼控制系統也列為標配,駕駛人可選擇Comfort、Sport和Sport Plus三種模式,反應不同的車輛動態表現,重新改寫高性能4門房車的定義。

|

|

[/img][/img]

[/img][/img]