|

|

樓主 |

發表於 2013-10-7 08:14:31

|

顯示全部樓層

最有名的“帶路黨”,無疑是直接參与攻擊中國的“華勇營”

若要論及聯軍侵華時最有名的“帶路黨”,毫無疑問應該是來自威海衛的“華勇營”。寶復禮一度對聯軍中的這群中國人感到很好奇:“威海衛軍團負責英軍所捉到的俘虜。奇怪的是看到這些由中國人所組成的英國軍隊同他們自己本國人進行作戰。……最有趣的,是來自威海衛的英屬中國聯隊手裡端着上刺刀的槍,跟在中國俘虜後面,像是得意洋洋的樣子。”寶復禮無法理解這些中國人為什麼願意和自己的國家作戰,他勉強找到一種解釋:“如果他們是來自一個省,他們可能會拒絕同他們作戰。但是,他們是山東人,與這京師所在省份的我們的敵人毫無共同之處。”

“華勇營”實際上是英國強租威海衛之後,招募的中國僱傭軍。該部隊之籌劃始於1898年,1899年正式成軍。該部初始編製有七個連,步兵連、騎兵連、長槍連、機槍連以及炮隊、軍樂隊、衛生隊一應俱全。共有軍官、士兵534人,並配備有精通英語的翻譯人員。其中,所有尉級以上軍官均從英國正規軍中調任。這些軍官,“自華勇營創立之日起就和他們在一起,在招募到第一個新兵前就已經抵達威海衛了。這些軍官都可以說漢語並且都已經通過了測試,他們比任何一個歐洲人都深諳中國人的內在性格和等級觀念。”華勇營配備的武器,是清一色的馬丁尼-亨利式來複槍,甚至還有當時最先進到馬克西姆機槍。其訓練參照英國正規軍,英國軍官對他們的評價是:“他們非常遵守紀律,而且十分自律;他們非常強壯,而且十分堅忍,具有良好地抗疲勞和承當艱苦工作的能力;而且,他們各個都是射擊高手,幾乎環環擊中;他們很好養活,他們似乎對食物沒有什麼要求,不論是什麼,只要是能吃的,他們唯一關心的是食物的數量。”所有士兵簽約三年,經其同意,可被派往全球任何地方執行任務。

華勇營早期,主要承擔威海衛地區的保衛工作。如驅散當地反英集會、鎮壓當地反英暴動等。1900年華勇營曾射殺當地民眾10餘人,釀成威海慘案。聯軍侵華給了威海衛的英國軍官們將華勇營編入英國正規軍建制的機會。按英方的報道,似乎華勇營自身也非常希望被派往前線:“在危機發生的時候,威海衛的華勇營強烈要求被派遣到前線去,因為他們在大英帝國的國旗下!但隨着時間的推移,命令遲遲沒有下達,於是不滿開始在士兵當中蔓延。最後,當局終於決定給這個新的軍團一次機會,當接到這條命令的時候,威海衛的所有人都興高采烈!”稍後,華勇營即被編為“中國第一軍團”,向北京進發。在天津,該部“從南門第一個衝進了天津的圍城,成為最後總攻中佔領天津城的英國軍隊的唯一代表”;在老龍頭火車站,這些中國籍僱傭兵和清廷的部隊在車廂內展開激烈的肉搏戰;在去北京的路上,他們利用自身的種族優勢,“對當地百姓禮敬有加”、且“施加了點溫柔的壓力”,出色地在短短几天內為聯軍徵集了上百艘平底帆船和相應數目的水手、船夫;攻陷北京後,中國軍團的主要任務改為在英佔區站崗放哨,並參加了聯軍組織的“紫禁城閱兵”;……概而言之,“華勇營”在聯軍侵華過程中的表現,正如當年英國隨軍記者薩維奇•蘭德爾所說的那般:“對於這一支新建的團隊的表現,事先紛紛臆測,而且,由於叫他們跟自己的親友作戰不免有些不公平與苛刻,有些人真是相當擔心。但是,不能懷疑的卻是,不管是不是跟親友作戰,他們只要有打戰的機會,就打得很好。”英國陸軍部以天津城門為圖案,為“華勇營”設計軍徽以資表彰,亦可見其基本表現。

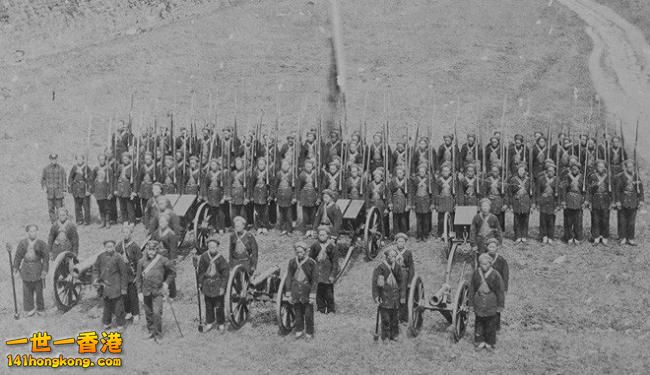

參與圍攻天津、通州、北京等役的英軍“華勇營”。

英國軍官巴恩斯觀察到:聯軍紫禁城閱兵時,“華勇營”士兵“臉上充滿了鄙夷與不屑和一種非常糟糕的表情”。這種複雜表情究竟該如何解讀?可惜沒有任何一個“華勇營”士兵留下隻言片語。當日痛定思痛,官方、民間提出兩種解決“帶路黨”的不同模式

聯軍侵華之恥,在廟堂層面,催生出清末新政;在江湖層面,催生出種種救亡思潮。但具體到對庚子年“帶路黨”問題的反思和補救,官方與民間實有兩種完全不同的模式,並最終以官方完敗、民間完勝告終。朝廷繼續走“以忠孝為本,以中國經史之學為基”的老路。

對庚子之役的“帶路黨”問題,清廷其實早有察覺,諭旨多次針對“奸民”問題有所告誡。如該年六月十六日給直隸總督裕祿之諭旨:“聞直隸秦王島北塘一帶漁船,多有接濟洋人情事,即着裕祿迅速派員,嚴密稽查籠絡各漁船,團為一氣,為我效用,斷其接濟”;再如六月二十二日給京城守城王大臣之諭旨:“現在天津一帶逃民紛紛來京,難保無姦細及暗藏軍火希圖混跡情事。着該王大臣等督敕弁兵,於入門時嚴密盤查,如有形跡可疑及運載巨閫並非貨物之人,即行拿辦。此外,如有冒充義和團裝束,欲圖混入者,亦着一併拿究”;七月十三日,又有諭旨給直隸地面各級文武,“據稱敵人在紫竹林天津一帶連日趕製中國號衣萬餘件,意欲裹脅奸民亂我軍團,請將尋常號衣另加記號,以資辨別”;……以上種種,皆足以證明,清廷對“帶路黨”問題,其實瞭然於胸,清末新政對此有所反饋,乃情理中事。

新政雖以“自強”為宗旨,但首當其衝者,乃在收拾人心。收拾人心之首務,則在教育。1902年,清廷頒佈《欽定學堂章程》,次年,又頒佈《奏定學堂章程》,正式啟動教育的近代化改革。按主持制定《奏定學堂章程》的張之洞的說法:“至於立學宗旨,勿論何等學堂,均以忠孝為本,以中國經史之學為基,俾學生心術一歸於純正,而後以西學授其知識”。以“經史”教育鞏固“忠孝”理念,以抵禦“帶路黨”現象,無疑是老調重彈。

這種老調重彈,在具體教學科目的章程規定里,表現得更加露骨。以歷史教學為例,《奏定初等小學堂章程》規定,“(歷史教學)其要義在略舉古來聖主賢君重大美善之事,俾知中國文化所由來及本朝列聖德政,以養國民忠愛之本源。”《奏定高等小學堂章程》規定:“(歷史教學)其要義在陳述黃帝堯舜以來歷朝治亂

興衰大略,俾知古今世界之變遷,鄰國日多,新器日廣;尤宜多講本朝仁政,俾知列聖德澤之深厚,以養成國民自強之志氣,忠愛之性情。”《奏定中學堂章程》規定:“先講中國史,當專舉歷代帝王之大事,陳述本朝列聖之善政德澤,暨中國百年以內之大事;次則講古今忠良賢哲之事迹……”如此念念不忘地強調“本朝仁政”、“本朝列聖德政”,恍若沒有愛新覺羅,天下萬民就沒了活路一般。此等陳腐論調,對底層民眾能產生何種效應,自然可想而知。 |

|